子供が謝らないのはなぜ?「ごめんなさい」が言えない脳の理由と対処法【サビ菅・保育士監修】

スーパーの床で泣き叫ぶ我が子を見下ろし、周囲の視線に耐え切れず「ごめんなさいは?」と怒鳴ってしまう。そして夜、寝顔を見ながら「またやってしまった」と一人反省会をする。

そんな経験はないでしょうか。

その気持ち、痛いほどわかります。4人のパパである私自身も、同じ葛藤を数え切れないほど繰り返してきました。

しかし、保育士・サビ管として多くの発達支援に携わる中で、一つの真実にたどり着きました。

子どもが謝らないのは、性格が悪いからでも、あなたのしつけ不足でもありません。脳の情報処理に一時的なハードルがあるだけなのです。

- なぜ謝れないのか?脳内で起きている3つの原因

- 無理に言わせず社会性を育む「3つのステップ」

- 親自身の心を縛る「呪縛」の解き方

結論を言えば、無理に謝らせる必要はありません。

この記事を読み終える頃には、ごめんなさいという言葉への執着が消え、親子の間に温かい信頼関係が戻っているはずです。

さあ、深呼吸をして、解決の糸口を一緒に見つけにいきましょう。

なぜ「ごめんなさい」が言えないのか?脳内で起きている3つのハードル

何度言っても謝らない我が子を見て、「どうしてこんなに頑固なんだろう」「私の育て方が間違っていたのかな」と自分を責めてしまうことはありませんか。

実は、子どもが謝らないのは性格が悪いからでも、親のしつけ不足でもありません。多くの場合、脳の情報処理において、超えるのが難しい「ハードル(壁)」があるだけなのです。

私が保育士やサービス管理責任者として多くのお子さんと関わる中で見えてきた、代表的な3つのハードルについて解説します。これを知るだけで、不思議とイライラが「なるほど、今は困っている状態なんだ」という理解に変わります。

ハードル1:因果関係が結びつかない「わざとやったわけじゃない」

一つ目の壁は、自分の行動と結果がつながらないことです。

例えば、子どもがお茶をこぼしたとします。大人は「不注意だったからこぼれた→謝るべき」と考えます。しかし、特性のあるお子さんの脳内では、全く違う処理が行われていることがあります。

彼らにとって、お茶がこぼれたのは「手が勝手に当たったから」や「コップがそこに置いてあったから」という不可抗力なのです。

「わざとやったわけじゃないのに、なぜ謝らなければいけないの?」というのが彼らの本音です。ここで無理に謝らせようとすると、子どもは「濡れ衣を着せられた」と感じ、強い反発心を抱いてしまいます。

ハードル2:相手の気持ちが見えにくい「あなたが痛い・悲しいと気づけない」

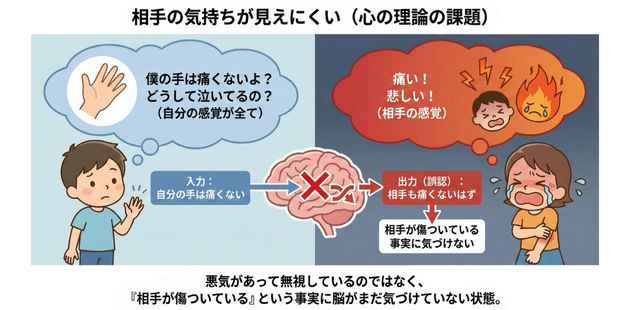

[図解イメージ:自分と相手で見えている世界が違うイラスト]

[図解イメージ:自分と相手で見えている世界が違うイラスト]

二つ目の壁は、相手の気持ちを想像する難しさです。専門的には「心の理論」の発達に関連すると言われています。

お友達を叩いてしまった場面を想像してください。叩かれた相手は痛くて泣いています。しかし、叩いた本人の手は痛くありません。この時、脳内で「自分が痛くない=相手も痛くないはず」という誤った変換が起きてしまうことがあります。

悪気があって無視しているのではなく、「相手が傷ついている」という事実に、脳がまだ気づけていない状態なのです。気づいていないことに対して謝るのは、大人でも難しいことですよね。

ハードル3:自分を守ろうとする心が働く「謝ること=全否定」

三つ目の壁は、繊細さゆえの「自分を守るための反応」です。

特に発達に凸凹のあるお子さんは、普段から注意される経験が多く、自己肯定感が傷つきやすい傾向にあります。そのため、「ごめんなさい」と言うことを、単なる謝罪ではなく「自分はダメな人間だと認めること」「負けを認めること」のように重く受け取ってしまうのです。

「ごめんなさい」の一言が、彼らにとっては自分の存在意義をかけた闘いになってしまっている。だからこそ、身体が硬直し、言葉が出なくなってしまうのです。

現場での気づき

私が療育の現場で見てきたお子さんの中にも、謝る場面になるとフリーズしてしまう子がいました。でも、それは反抗しているのではなく、パニックを起こして動けなくなっているサインであることが多いのです。

この時、必要なのは「追い詰めないこと」です。まずは「びっくりしたね」「わざとじゃないよね」と、彼らの恐怖心を取り除くことから始めると、驚くほど素直な言葉が出てくることがあります。

このように、彼らが謝れない背景には、性格の問題ではなく「脳の処理特性によるハードル」が大きく関わっています。

次章では、これらのハードルを踏まえた上で、具体的にどのようにアプローチすれば「ごめんなさい」が言える子になるのか、家庭でできる実践的なステップをご紹介します。

強要による「条件反射的な謝罪」が招く二次障害リスク

「ごめんなさいは?」と親が圧をかけ、子どもが蚊の鳴くような声で謝る。一見、解決したように見えるこの光景には、発達支援の観点から見て大きなリスクが潜んでいる。それは、謝罪が「反省」ではなく「恐怖からの回避行動」として定着してしまうことだ。

怒られる恐怖から逃れるために「とりあえず謝る」癖がつくと、子どもは「自分が何をしたか」を振り返る思考を停止させる。さらに、納得しないまま頭を下げる経験の積み重ねは、自尊心を著しく低下させ、思春期以降の「他罰的思考(自分は悪くない、あいつのせいだ)」や「無気力」といった二次障害につながる可能性が高い。

以前担当した児童で、何かあると即座に「ごめんなさい!もうしません!」と叫ぶ子がいた。彼は過去に厳しい叱責を受け続けてきた結果、思考停止状態で謝罪を連呼する「防衛反応」が染み付いていた。ここからの修正には、年単位の時間が必要となる。

アプローチ1:状況を客観視させる「実況中継法」

脳機能の「実行機能」が未熟な段階では、興奮時に自分の行動を客観視することは不可能に近い。「どうしてやったの?」という問いは、混乱した脳にさらなる負荷をかけるだけだ。

有効なのは、親がカメラのレンズになりかわり、事実のみを淡々と述べる「実況中継(ナレーション)」だ。

- 「おもちゃの取り合いになったね」

- 「A君が叩いて、B君が泣いているね」

- 「ブロックが壊れてしまったね」

感情を排して事実だけを言語化することで、子どもの脳内にある断片的な記憶が繋がり、因果関係の認識を促すことができる。私が現場でトラブル仲裁に入る際も、第一声は必ずこの事実確認から入る。

アプローチ2:受容と同意を使い分ける「感情の翻訳」

共感が大切だと言われるが、多くの親が誤解しているのが「受容」と「同意」の混同だ。「叩きたかったんだね」と気持ちを受け止める(受容)ことと、「叩いてよかったね」と認める(同意)ことは全く異なる。

まずは「遊びたかったんだね(欲求の受容)」+「でも貸してもらえなくて悔しかったんだね(感情の言語化)」を行う。このプロセスを経て初めて、脳の前頭前野(理性を司る部分)が働き出し、大人の言葉が入る隙間が生まれる。

「いけないこと」を教えるのは、この情動調整が完了してからでなければ意味がない。

アプローチ3:「言葉」に依存しない償いの形(Restorative Practice)

発達特性により言語化が苦手な子にとって、言葉での謝罪はハードルが高すぎる場合がある。ここでこだわりすぎるとパニックを誘発する。

重要なのは「ごめんなさい」と言わせることではなく、「自分が与えた被害を回復する行動」をとらせることだ。これを専門的には「修復的実践(Restorative Practice)」に近い考え方として応用する。

言葉が出ない時は、以下の行動を促すだけで十分な「謝罪」とみなして良い。

- 泣いている相手にティッシュを渡す

- 保冷剤を持ってくる(痛みのケア)

- 壊れたブロックを一緒に直す

- 離れた場所からペコリとお辞儀をする(身体表現)

「言葉は出なかったが、行動で責任を取った」という経験こそが、本当の意味での社会性を育てる。言葉は、後からついてくる。

子どもが謝らない時、親の心で本当に起きている「たった一つの事実」

子どもが頑として口を閉ざし、謝罪を拒否する時。親である私たちの胸に去来するのは、単なる「怒り」ではないはずだ。それはもっと重く、冷たく、内臓を握りつぶされるような「焦燥感」だ。

なぜ、たかが「ごめんなさい」の一言がないだけで、私たちはこれほどまでに追い詰められ、正気を失いそうになるのか。長年、多くの親子の葛藤に立ち会ってきた保育士・サービス管理責任者として、きれいごと抜きの事実を伝えたい。

私たちが怒鳴り声を上げてしまう時、本当に戦っている相手は目の前の子どもではない。自分自身の過去の亡霊と、社会的な死への恐怖だ。

1. 条件付きの愛の呪縛(インナーチャイルドの悲鳴)

胸に手を当てて、あなた自身の幼少期を思い出してほしい。親に叱られた時、許してもらうための唯一の条件が「ごめんなさい」と言うことではなかっただろうか。

多くの親は、無意識のうちに「謝罪=愛されるための入場券」という強固な刷り込みを持っている。「ごめんなさい」と言わない限り、親はこっちを向いてくれない。無視される。愛されない。その恐怖を、私たちは肌感覚で覚えている。

だからこそ、我が子がその「入場券」を拒否する姿を見ると、かつての自分が親に見捨てられそうになった時の恐怖がフラッシュバックするのだ。「謝らないと、この子は誰からも愛されなくなる」「この子は一人ぼっちになる」という強烈な不安が、親をパニックに陥らせる。その結果、「謝りなさい!(そうしないと愛されないよ!)」という絶叫となって表出する。

これは教育ではない。親自身のトラウマ反応だ。

2. 「加害者家族」になることへの生存本能的恐怖

日本というハイコンテクストな社会において、子どもの行動は親の評価に直結する。「あの子は謝りもしない」という周囲の視線は、そのまま「親のしつけがなっていない」「親の人間性に問題がある」という烙印に変換される。

特に発達に凸凹のある子を持つ親にとって、この圧力は凄まじい。「普通に育てなければ」「迷惑をかけてはいけない」という強迫観念が、子どもの小さな沈黙を「社会的な死」へと脳内で飛躍させる。

「このままでは犯罪者になるのではないか」「学校にいられなくなるのではないか」。そんな生存本能レベルの恐怖が、親から冷静さを奪い、子どもを心理的に追い詰めてしまうのだ。

逆説の育児論:許されるからこそ、悔い改められる

では、どうすればこの地獄のような連鎖から抜け出せるのか。解決策は、私たちの直感とは真逆の場所にある。

多くの親は「反省させれば、許せる」と考える。しかし、心理学的な順序は逆だ。「許されているという絶対的な安心感があるからこそ、人は自分の非を直視し、反省できる」のだ。

想像してほしい。ミスをした時、鬼のような形相で責め立ててくる上司の前で、あなたは心から反省できるだろうか。おそらく、自己防衛のために言い訳を考えるか、思考停止して「すみません」と繰り返すだけだろう。

子どもも同じだ。「謝らないと許さない」という態度は、子どもから「謝る勇気」を奪い、代わりに「嘘の謝罪」か「頑固な沈黙」を選ばせている。

現場で子どもたちを見ていて痛感するのは、「恥(Shame)」と「罪(Guilt)」の混同が一番危険だということだ。

- 恥(Shame):「僕は悪い人間だ」と自分自身を否定すること。これは自尊心を破壊し、引きこもりや攻撃性につながる。

- 罪(Guilt):「僕は悪いことをした」と行動を反省すること。これは修復への動機となり、成長につながる。

無理やり謝らせる行為は、子どもに「恥」を植え付ける。人格ごと否定されたと感じた子は、自分を守るために心を閉ざす。私たちが育てるべきは、行動だけを振り返る健全な「罪悪感」であり、人格を否定する「羞恥心」ではない。

だからこそ、私は親御さんにこう伝える。「謝らなくても、あなたの価値は1ミリも変わらない」という土台(安全基地)を作ることが、遠回りに見えて、実は「素直に謝れる子」への最短ルートなのだと。

「ごめんなさい」の先にある未来:言葉への執着を捨てる

親自身の恐怖と向き合い、安全基地を作った上で、最後に必要なのは「ゴールの再設定」だ。

私たちの目的は、ロボットのように「ごめんなさい」と言える子を作ることではない。自分の失敗を受け入れ、壊れた関係や物を修復できる「リカバリー力」のある人間を育てることだ。

親の背中こそが最強の教科書(モデリング)

子どもに謝罪を強要する必要はない。代わりに、親が他者に対して誠実に頭を下げる姿を見せればいい。脳科学における「ミラーニューロン(模倣細胞)」の働きは強力だ。

その場では無反応に見える子どもも、親の姿をカメラのように記録している。「お母さんは、ああいう時に頭を下げるんだ」「謝ると相手の表情が和らぐんだ」。この膨大なデータの蓄積が、数年後に必ず芽を出す。

言葉で「謝りなさい」と100回言うよりも、親が一度、店員さんに「ごめんなさい、子どもが商品を触ってしまって」と頭を下げる姿を見せる方が、教育効果ははるかに高い。

「償い」を行動で示す(Restorative Practice)

言葉が出ないなら、行動で示せばいい。こぼした水を拭く。壊したブロックを直す。泣いている子にティッシュを渡す。これらは「ごめんなさい」という言葉以上の価値がある謝罪だ。

「言葉で言わなきゃダメ!」と追い詰めるのではなく、「拭いてくれてありがとう、助かったよ」と行動を承認する。すると子どもは、「失敗しても、自分で取り返せるんだ」という自己効力感を得る。

この積み重ねこそが、社会に出た時に本当に役立つ「失敗に折れない心」を育むのだ。

焦らなくていい。その「種まき」は必ず花開く

- 子どもが謝れないのは性格ではなく「脳の機能特性」による一時的なハードル。

- 「謝らないと許さない」ではなく「許されているから謝れる」が心理学の正解。

- 言葉での謝罪にこだわらず、行動での「リカバリー(修復)」を評価する。

- 親が代わりに頭を下げる姿(モデリング)こそが、最強の教科書になる。

- 親自身の「ちゃんと育てなきゃ」という恐怖を手放すことから全ては始まる。