【保育士・4児パパ解説】子どもの偏食を治す7つの対策。

「せっかく作ったのに、一口も食べてくれない…」 「野菜を全部よける…このままずっと食べなかったらどうしよう?」 「私の育て方や料理が悪いせい…?」

子どもの「偏食」に、本気で頭を悩ませ、自分を責めてしまっている親御さんも多いのではないでしょうか。

こんにちは。保育士であり、強度行動障害支援者(感覚過敏のお子さんにも関わります)、そして家では4児のパパとして偏食と格闘中のユインです。

まず、一番大切なことをお伝えします。 子どもの偏食の多くは、あなたの「育て方」や「料理の腕」のせいではありません。

実際に厚生労働省の調査(※)でも、幼児の保護者のうち偏食に関する悩みを抱える割合は高く、多くの家庭が同じ悩みを抱えています。

保育士や支援者の専門的な視点から言えば、頑なな偏食の背景には、

- 「自我の発達(イヤイヤ期)」という自然な成長過程

- 「感覚過敏(発達特性)」という、本人の努力ではどうにもならない感覚の問題

が隠れているケースがほとんどです。

この記事では、私の「保育現場での知見」と「4児のパパとしての実体験」、そして「厚生労働省」などの公的根拠に基づき、子どもの偏食を改善する7つの効果的な対策を徹底解説します。

「治す」と意気込む前に、まずは「原因」を知ることから始めましょう。

(参考:厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)」)

子どもの偏食の原因を理解する

子どもの偏食は、単なる「嫌い」ではなく、成長過程や感覚、家庭環境などさまざまな要因が絡み合った結果として現れます。ここでは、偏食の背景にある3つの主な要因を、詳しくかつわかりやすく解説します。

発達段階の変化

子どもは約2歳頃から自我が芽生え、自己主張が活発になっていきます。この時期、子どもは「これが食べたい」「これが食べたくない」という好みをはっきり示すようになります。

これは、単にわがままになるのではなく、未知の食材に対する警戒心、つまり「ネオフォビア」が働くためです。新しい味や見た目、食感に対して、子どもは自然と「危ないかもしれない」と感じ、拒否反応を示すのです。

たとえば、初めて見た緑色の野菜に対して、「どうしてこんな色なの?」と疑問を持ち、慣れるまで食べることをためらうことがあります。

この現象は、子どもの発達心理学的にも自然なプロセスとされており、成長とともに次第に好奇心が勝り、偏食が改善される傾向にあるとされています。

感覚過敏(専門的視点)

ここが非常に重要なポイントです。 保育士・支援者として多くの現場を見てきましたが、頑なな偏食の背景に、本人の「わがまま」ではなく「発達障害(特に自閉スペクトラム症:ASD)の特性」が隠れていることは少なくありません。

具体的には、

- 感覚過敏(匂い): 特定の匂い(例:きのこ類、ピーマン)が、他の人の100倍強く感じられ、吐き気を催してしまう。

- 感覚過敏(食感): 特定の食感(例:野菜のシャキシャキ、トマトのドロドロ、ひき肉の粒感)が耐えられない。

- 感覚過敏(見た目): 色が違う、形が崩れている、いつもと違う食器に入っているだけで拒否する。

これらは「わがまま」ではなく、脳の「感覚」の問題です。 歯医者さんが苦手な大人が「キーン」という音を聞くだけで体がこわばるように、その子にとっては「特定の食材」が苦痛でしかありません。

この場合、叱ったり無理強いしたりするのは逆効果(トラウマ)にしかなりません。 むしろ、細かく刻んだり、ポタージュにする(記事の後半で解説)といった「環境調整」こそが、専門的にも正しいアプローチです。

(参考:こども家庭庁「子どもの発達(発達障害)について」) (参考:国立障害者リハビリテーションセンター「発達障害ナビポータル」)

環境要因

家庭内の食事環境も、子どもの食習慣形成に大きな影響を与えます。

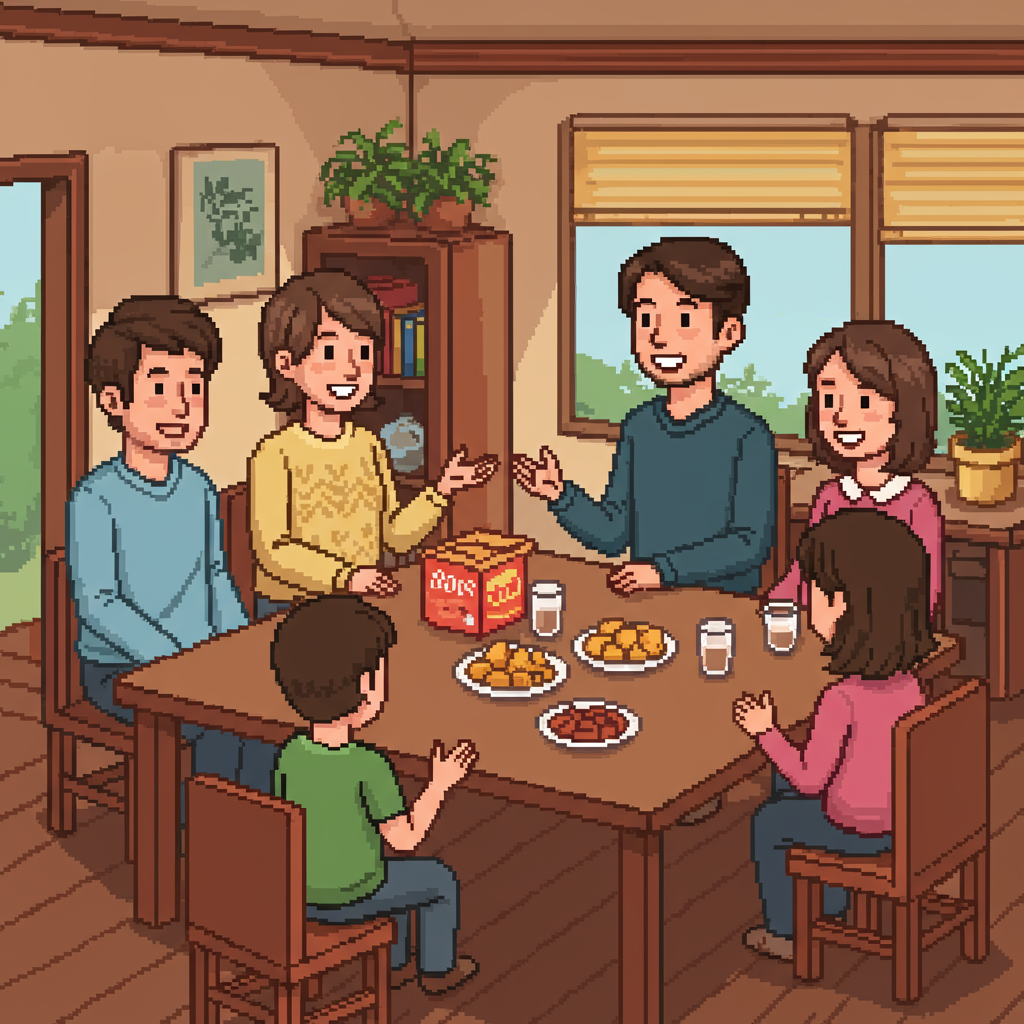

家族全員が楽しそうに食事をする姿や、食卓での温かい会話は、子どもにとって安心感を与え、自然と「食べることは楽しい」という感情を育みます。反対に、家族間のコミュニケーションが乏しかったり、親が食事中にスマホに夢中になっていると、子どもは「食事は退屈で楽しくない」という印象を抱くことがあります。

さらに、家庭での食事ルールや食器の使い方、食事の提供方法なども、子どもの偏食の形成に影響します。

例えば、親が無理に「全部食べなさい」と叱ると、子どもはストレスを感じ、ますます拒否反応を強めることがあります。

NHKの子育て番組や各種教育サイトでも、家族全員での楽しい食事風景が、子どもの偏食改善に効果的であると伝えられています。

これらの要因は、子どもが成長する中で必ずしも固定されるものではなく、環境や経験、家庭の取り組み次第で変化していきます。

つまり、偏食は子どもの成長過程の一部であり、親が適切に理解し、支援することで、子ども自身が徐々に新しい味や食感に慣れていく可能性が十分にあるのです。

家族全員でポジティブな食事の時間を作り、子どもが安心して食べられる環境づくりを心がけることが、偏食改善への第一歩となります。

2. 楽しい食卓作りでポジティブな体験を

子どもが食事を楽しめる環境づくりは、偏食改善の基本です。

- 家族での食卓:家族みんなで笑顔で食卓を囲むことで、食事の時間が安心できる楽しい体験になります。子どもは「美味しい!」という感情を自然に学び、次第に新しい食材にも挑戦できるようになります。

- プレッシャーをかけない:無理に「全部食べなさい」と強制するのではなく、「少しずつ試してみようね」と優しく促すことが重要です。

3. 新しい食材は少量ずつ、何度もチャレンジ

一度拒否された食材でも、子どもは何度も挑戦することで慣れていきます。

- リトライの重要性:研究によると、一度拒否した食品も、少量を何回も提供することで受け入れられる確率が高くなることが示されています。

- モデリング効果:親が自ら新しい食材を楽しんで食べる姿を見せると、子どもは「自分も試してみよう」という気持ちになります。

4. 調理法の工夫で食感や味を変える

子どもが苦手とする食感や味付けは、調理法のアレンジで改善できる場合があります。

- 食感の変更:たとえば、苦手な野菜は細かく刻む、またはスープやポタージュにすることで、滑らかな食感に変えることができます。

- 味付けの工夫:いつもと違う味付け(カレーやトマトソースなど)を試すことで、同じ食材でも新鮮な印象を与え、抵抗感が薄れることもあります。

食感をなめらかに変える「野菜ポタージュ」

子どもは、野菜そのもののざらつきや固さが苦手なことがあります。そこで、野菜をすり潰して滑らかなポタージュにする方法はおすすめです。

【レシピ例:かぼちゃとにんじんのポタージュ】

- 材料(4人分)

- かぼちゃ:200g

- にんじん:100g

- じゃがいも:1個(約150g)

- 玉ねぎ:1/2個

- チキンまたは野菜ブロス:500ml

- 牛乳または豆乳:100ml

- オリーブオイル:大さじ1

- 塩・こしょう:適量

- 作り方

- かぼちゃ、にんじん、じゃがいも、玉ねぎを一口大に切ります。

- 鍋にオリーブオイルを熱し、玉ねぎを透明になるまで炒め、他の野菜も軽く炒めます。

- 野菜が全体に油が回ったら、ブロスを加え、野菜が柔らかくなるまで中火で煮込みます(約15~20分)。

- 煮込んだ野菜をブレンダーで滑らかにし、牛乳(または豆乳)を加えて再度温め、塩・こしょうで味を整えます。

- 温かいうちに提供すると、子どもでも口当たりが良く、安心して飲むことができます。

このポタージュは、野菜の旨味や栄養を逃さず、また濃厚なスープならではの温かみが、食事への抵抗感を和らげる効果が期待できます。

とは言え、です。 「偏食の子どものために、ポタージュや別メニューを毎日作れって…? そんな時間ないよ!」というのが、4児のパパである私の本音です(笑)

親が調理の負担でイライラしては、元も子もありません。

私は、毎日の献立作りや栄養バランスの計算で親が疲弊するくらいなら、便利な食材宅配サービス(ミールキット)に頼って「心の余裕」を買うことを強く推奨します。

我が家(6人家族)が実際に「オイシックス」や「ヨシケイ」を徹底比較した記事もあります。「もう献立を考えたくない!」という方は、ぜひ参考にしてください。

5. 一緒に買い物や料理を楽しむ

子どもと一緒に食材を選び、料理のお手伝いをすることで、食材への興味や愛着が湧き、食べる意欲が高まります。

- 買い物体験:子どもに食材の名前や特徴を説明しながら、スーパーで一緒に買い物をすると、「これ食べてみたい!」という気持ちが芽生えます。

- 料理への参加:簡単な作業(野菜を洗う、混ぜるなど)を任せることで、完成した料理に対する誇りが生まれ、積極的に食べようとする行動が促されます。

6. 自主性を尊重し、規則正しい食事リズムを確立する

子どもの自主性を尊重することは、偏食改善において非常に大切です。

- 満腹サインの尊重:子どもが「もう食べた」と示すサイン(皿を押しのける、食べるのをやめるなど)を見逃さず、無理に食べさせないことが、食へのポジティブな関係を築くカギです。

- 規則正しい生活習慣:決まった時間に食事を摂ることで、子どもの体内時計が整い、自然と食欲が安定します。特に幼児期は、早寝早起きの生活習慣が、朝食の摂取率向上につながると報告されています。

7. 専門家のサポートも検討する

家庭での工夫だけで改善が難しい場合は、早期に専門家に相談することも重要です。

- 医師・管理栄養士の相談:食べられる食品の種類が極端に少なく、成長や体重に影響が出ている場合は、医療機関や管理栄養士に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。

- サプリメントの活用:必要な栄養素が不足している場合は、子ども向けのサプリメントを取り入れることで、栄養バランスの補完を図ることができます。例えば、ビタミンやミネラルが配合されたサプリメントは、栄養補給に役立つとされています)。

サプリメントの活用で「親の心の保険」を

色々試しても、どうしても食べない。でも成長曲線はギリギリ…。 そんな時、親のメンタルは「栄養が足りてないかも」という不安でボロボロになります。

私も4児のパパとして、その不安は痛いほどわかります。

結論から言うと、私は「子ども向け栄養補助食品(サプリ)」に頼ることは、賢明な選択肢だと考えています。

無理やり食べさせて親子関係が悪化するくらいなら、「栄養は最悪これ(サプリ)で補えている」という「親の心の保険」を持つことが、どれだけ食卓の笑顔に繋がったか分かりません。

もちろん食事から摂るのが基本ですが、「食べない」という現実を前に、親が不安で倒れてしまっては意味がありません。

子どもが食べやすいグミタイプのものや、ご飯に混ぜ込める無味無臭のパウダータイプなど、今は様々な商品があります。 「お守り」として活用するのも、立派な育児の戦略です。

子ども向け栄養補助食品 / 【PR】子ども用 プロテイン・サプリをチェック

まとめ

子どもの偏食は、発達過程の一部として自然に見られる現象です。焦らず、家族全員で楽しい食卓環境を整えることが、偏食改善の第一歩となります。

具体的には、新しい食材を少量ずつ何度も提供し、調理法や味付けを工夫すること、一緒に買い物や料理を楽しむ体験を通じて食材への興味を育むことが大切です。また、子どもの自主性を尊重し、規則正しい生活習慣を身につけることで、食への意欲が安定します。

さらに、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、栄養バランスの崩れや健康への影響を最小限に抑えることが可能です。

親が子どもの食事に対してポジティブなアプローチを続けることで、子どもは自ら食べる楽しさや安心感を感じ、徐々に偏食が改善されていくでしょう。これらの対策は、厚生労働省の調査結果や、管理栄養士・専門家の意見にも裏付けられており、長期的な視点で見れば確実に効果が期待できます。

子どもの成長を見守りながら、家族全員で楽しい食事の時間を築いていきましょう。焦らず、少しずつ変化を取り入れることが、将来の健康と安心につながります。